人工智能“賦能百業”的效應正在逐步顯現。

從時間點看,今年世界人工智能大會召開之際,恰是不少高中生經歷高考,開始醞釀專業志愿、認真規劃人生之時。

這座城市的人工智能(AI)熱潮在奔騰。在上海交大,圍繞AI全新布局的11個研究中心已經悉數上線,涉及前沿基礎、關鍵技術、應用場景和治理規則等四個方面。在復旦大學,首個人工智能本科專業將于今年正式招生;在同濟大學,今年全校投入秋季本科招生的和AI有關的專業、微專業及輔修專業總計超過50個……

布新局、落新子,加速人才培養迭代,助力共建人工智能發展“上海高地”,滬上高校正開啟加速跑,不斷拓寬AI人才的新賽道。

“AI+”在對各行業產生沖擊之時,也將為經濟發展帶來新增量

在張江人工智能島,依托同濟大學建設的上海自主智能無人系統科學中心在過去一年半,圍繞“自主與感知”“智能與涌現”“協同與群智”三大關鍵科學問題展開科研攻關,從智慧城市、智能建造、智能制造,到智能醫療、智能交通、智慧農業,產業變革的種子正在這里孕育。

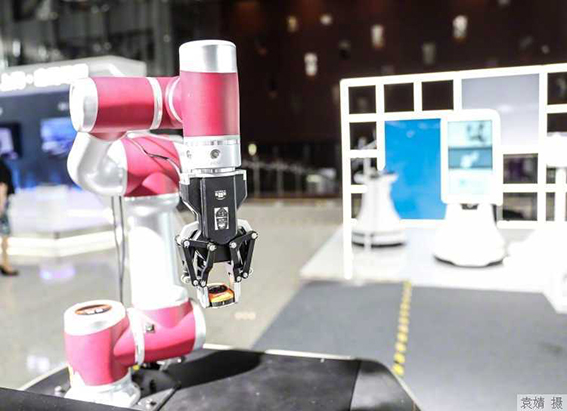

在位于臨港的復旦大學工研院,無論是這里的智能機器人教育部工程研究中心、智能工業機器人,還是工業4.0實驗室,越來越多的AI成果正加速產業化。由復旦大學牽頭的長三角智能機器人聯盟,將推動這些成果在長三角落地。

“AI并不是一個傳統意義上的學科,它將對其他所有學科產生賦能效應。”按照中國工程院院士、同濟大學校長陳杰的看法,隨著人工智能技術的發展,未來,傳統的學科邊界將變得模糊,產業的邊界也將變得模糊,更多創新成果將在交叉領域誕生。

陳杰的看法在學術界和產業界已形成共識。就在不久前,長期從事信息技術產業研究的上海交通大學安泰經管學院副教授王理平,勾畫出了一幅人類“大遷徙”的圖景:人類歷次遷徙都是從一個大陸到另一個新大陸,每次都帶來了生活模式乃至社會結構的變化,而現在,人類正站在一個新的十字路口——從線下到線上、從物理空間向數字空間的“大遷徙”。

“隨著AI的發展,一些擁有非常完整產業鏈的行業,已率先向數字空間遷移。未來,結合AI對大數據的挖掘、利用,新的盈利點、新的商業模式將逐一涌現。不論是就業還是創業的空間,都會無可限量地增大。”王理平說。

按照騰訊首席運營官任宇昕的看法,今后可能不會再有純粹的傳統產業,日益完善的“新基建”和產業互聯網,將為各個行業帶來新的沖擊,為經濟發展帶來新的增量。

未來或將出現大批人機共生新崗位

在快速發展的人工智能技術面前,興奮與擔憂并存——這不僅是普通人的“心態”,即便是專業人員,也紛紛陷入思考。

上海交通大學計算機系的青年教授張婭今年在參加世界人工智能大會期間,替眾多“后浪”發問,讓人印象深刻:隨著技術快速發展,有朝一日AI可以自己制造AI——當這一臨界點到來時,是否連AI的專門從業人員也會“失業”?

微軟全球前執行副總裁沈向洋認為,人們對AI的“恐慌”,或許與歷史上歷次工業革命到來時大眾的擔憂沒有本質不同。但歷史也證明,技術革命帶來的是產業迭代,隨之而來的是更多新業態和新崗位。沈向洋舉了一個簡單的例子:當數據收集和處理的崗位被AI替代時,隨之誕生了對人工智能訓練師的大量需求。這一新職業的基本工作內容是,通過大數據“訓練”AI,從而使AI能變得“更聰明”。現在,這已是不少AI企業的必需崗位。

上海交通大學人工智能研究院常務副院長楊小康說,人工智能至今仍然停留在感知階段,但進入認知階段后,人工智能與人類的互動將會誕生更多就業的想象空間。“面對不確定性,人的處理能力遠超AI。即便臨界點到來,也永遠會有更具創造力的人走在前面。”

陳杰也持類似觀點。從狹義上講,隨著AI的發展,一部分簡單、重復性的人力勞動確有可能被機器取代。但另一方面,伴隨著各種應用場景的開啟,技術發展會不斷催生出新的產業,也必然會開辟更多新職業和新崗位。今年參加世界人工智能大會時,陳杰就和同行們分享了一幅未來感十足的圖景:機器人和人肩并肩,在街道上散步。由于不同服務對象需求不一,他的預判是:未來,或將出現一大批人與機器和諧共生的新崗位。

下好先手棋,大學果斷邁出“進擊的步伐”

在不少學者看來,今年的世界人工智能大會與其說是畫上了一個句點,不如說是開啟了一個新的起點:學界對于一些AI熱點問題的新思考,將大力拓展AI人才培養的賽道。

在上海自主智能無人系統科學中心,已有數百名具有人工智能基礎研究和交叉應用能力的博士生在這里開展科研。

在上海交通大學,過去半年來,朝著AI進擊的速度,用“驚人”兩字形容并不為過。2019年底,上海交大人工智能研究院數學基礎研究中心正式成立。楊小康介紹,半年多前布下的這一“新子”,旨在依托自然科學研究院和數學科學學院,開展若干人工智能前沿科學問題研究。短短7個月后,學校在頂層設計上又有大動作,新成立了包括人工智能治理與法律研究中心在內的11個研究中心。11個中心,每個都代表著學校對AI不同維度發展的思考,并將開啟全方位的探索。以人工智能治理與法律研究中心為例,該中心成立后,將把人工智能領域的智識資源引入法學領域,在社會治理模式和法學研究范式的革新方面進行探索。

用最新的科研成果反哺教學與育人,在滬上高校,從校領導到一線教師,都從這次剛剛結束的世界人工智能大會中捕捉到一些關鍵信息:AI大潮已然來臨,面向未來的教育,必須下好先手棋。

(原載于2020年7月20日《文匯報》)

shanghai security defense & alarm association

地址:上海市普陀區云嶺東路235號3號樓404室 電話:021-54732822 傳真:021-54732822

協會標準咨詢郵箱:sdaasc2015@126.com 協會工程咨詢郵箱:sdaapc2015@126.com 協會申訴咨詢郵箱:shanfang2701@126.com

ICP備案號: 滬ICP備14004542號-2

滬公網安備 31011202001934號

技術支持 : 愛建網

建議使用最新版瀏覽器,以獲得最佳瀏覽效果。